扬州瘦西湖14个景点

一、扬州瘦西湖14个景点

1. 瘦西湖:扬州的标志性景点,湖面宽广,四季景色各异,是游客必游之地悉瞎乱。推荐理由:湖光山色,美不胜收。

2. 五亭桥:瘦西湖上最著名的桥梁,桥上有五个亭子,每个亭子都有不同的造型和装饰。推荐理由:建筑精美,风景如画。

3. 白塔:瘦西湖上的一座古塔,塔身白色,高约40米,是扬州的地标之一。推荐理由:历史悠久,文化底蕴深厚。

4. 荷花池:瘦西湖内的一片荷花池,每年夏季荷花盛开,美景如画。推荐理由:荷花睁档盛开时,景色迷人。

5. 钓鱼台:瘦西湖畔的一座小山,山上有一座亭子,是游客休息的好去处。推荐理由:环境优美,空气清新。

6. 翠微亭:瘦西湖畔的一座小亭子,亭子四周种满了翠竹,景色宜人。推荐理由:竹林幽静,适合休闲。

7. 莲花桥:瘦西湖上的一座小桥,桥上种满了莲花,是游客拍照的好地方。推荐理由:莲花盛开时,景色迷人。

8. 柳浪闻莺:瘦西湖畔的一片柳树林,春天时柳树抽芽,鸟儿在枝头歌唱。推荐理由:春天景色美丽,鸟语花香。

9. 梅岭春晓:瘦西湖畔的一座小山,山上种满了梅花,每年春季梅花盛开,景色宜人。推荐理由:梅花盛开时,美景如画。

10. 碧波荡漾:瘦西湖上的一片水面,湖水清神仿澈,波光粼粼。推荐理由:湖水清澈,景色宜人。

11. 翠竹轩:瘦西湖畔的一座小亭子,亭子四周种满了翠竹,景色宜人。推荐理由:竹林幽静,适合休闲。

12. 荷花岛:瘦西湖内的一个小岛,岛上种满了荷花,每年夏季荷花盛开,美景如画。推荐理由:荷花盛开时,景色迷人。

13. 钓鱼岛:瘦西湖内的一个小岛,岛上有一座亭子,是游客休息的好去处。推荐理由:环境优美,空气清新。

14. 白塔公园:白塔所在的公园,公园内有白塔、五亭桥等景点,是游客游览的好去处。推荐理由:历史悠久,文化底蕴深厚。

二、去扬州瘦西湖风景区旅游,可以看到怎样的美景?

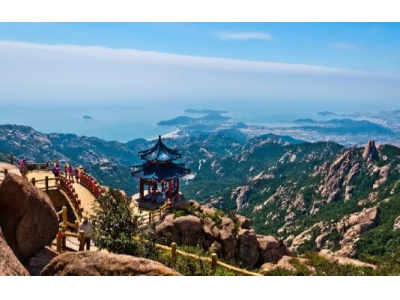

扬州瘦西湖风景区是中国著名的历史文化名城扬州的代表性景点之一,它位于江苏省扬州市西北部,是国家AAAAA级旅游景区,也是国家重点公园。瘦西湖得名于其湖面狭长而曲折,与杭州西湖相比显得“瘦”,但它以小巧玲珑、景色秀美而著称。

游览瘦西湖,首先映入眼帘的是湖光山色和遍布其间的古桥、亭台、楼阁。湖水清澈,岸边柳树依依,春天的时候,柳絮飘飞,湖面上偶尔有几只划破宁静的小舟,给人一种宁静而又生动的感觉。

沿着湖边漫步,可以看到许多历史悠久的建筑。如五亭桥,是瘦西湖的标志性建筑之一,五座造型各异的亭子连成一体,倒映在水面上,形成了一幅美丽的画面。还有白塔,它矗立在湖中的小岛上,与周围的水景相映成趣,是拍照留念的好地方。

除了桥梁和塔楼,瘦西湖还有许多园林式的建筑群落,如小金山、荷花池等。小金山虽不是真正的山,但其巧妙的园林设计和布局,使人仿佛置身于山林之中。荷花池则是夏季观赏荷花的绝佳地点,满池的荷花竞相开放,香气扑鼻。

瘦西湖内还有许多文化遗迹和名人故居,如杨州八怪纪念馆,这里展示了扬州八怪的生平和艺术成就,让游客能够更深入地了解扬州的文化和历史。另外,清代著名学者阮元的故居也坐落在此,游客可以参观学习阮元的学术成就和贡献。

春天是瘦西湖最美的时候,此时的瘦西湖花红柳绿,尤其是樱花盛开时,粉嫩的花朵与古典的建筑相映成趣,吸引了无数摄影爱好者和游客前来。而夏日的荷花、秋天的菊花展、冬日的梅花,每个季节都有不同的花卉装点着瘦西湖,使得这里四季皆有不同的风情。

总之,扬州瘦西湖风景区是一个集自然美景和人文景观于一体的旅游胜地,无论是春暖花开,还是秋风萧瑟,都能感受到它独特的韵味。在这里,游客不仅能够欣赏到江南水乡的典型风貌,还能深入了解扬州深厚的文化底蕴。

三、为什么叫“瘦西湖”???谁知道

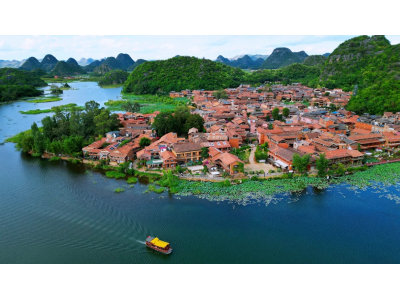

瘦西湖在江苏省扬州市西部,在古代就是风景胜地,现在是扬州风景区最好的景点。瘦西湖原名叫炮山河,又因为它在扬州城西,所以又叫“西湖”。这个湖的形状狭长,清瘦秀丽,因此在“西湖”前面又加了一个“瘦”字,又叫“瘦西湖”。其实它并不是湖。原是纵横交错的河流,经过多年人工的管理,运用我国造园艺术的特点,根据

四、瘦西湖在什么地方?

瘦西湖(Slender West Lake)原名保障湖,位于江苏省扬州市城西北郊,总面积2000亩,水上面积700亩,游览区面积100公顷。

“瘦西湖”之名最早见于文献记载为清初吴绮《扬州鼓吹词序》:“城北一水通平山堂,名瘦西湖,本名保障湖。”乾隆元年(1736),钱塘(杭州)诗人汪沆慕名来到扬州,在饱览了这里的美景后,与家乡的西湖作比较,赋诗道:“垂杨不断接残芜,雁齿虹桥俨画图。也是销金一锅子,故应唤作瘦西湖。”[1]

瘦西湖在清代康乾时期已形成基本格局,有“园林之盛,甲于天下”之誉。瘦西湖主要分为14大景点,包括五亭桥、二十四桥、荷花池、钓鱼台等。

1988年被国务院列为“具有重要历史文化遗产和扬州园林特色的国家重点名胜区”。2010年被授予全国AAAAA级景区。2014年,被列入世界文化遗产名录